イギリスの大学院(UCL IOE)で、開発学の修士号を取得!(崎元大志さん)

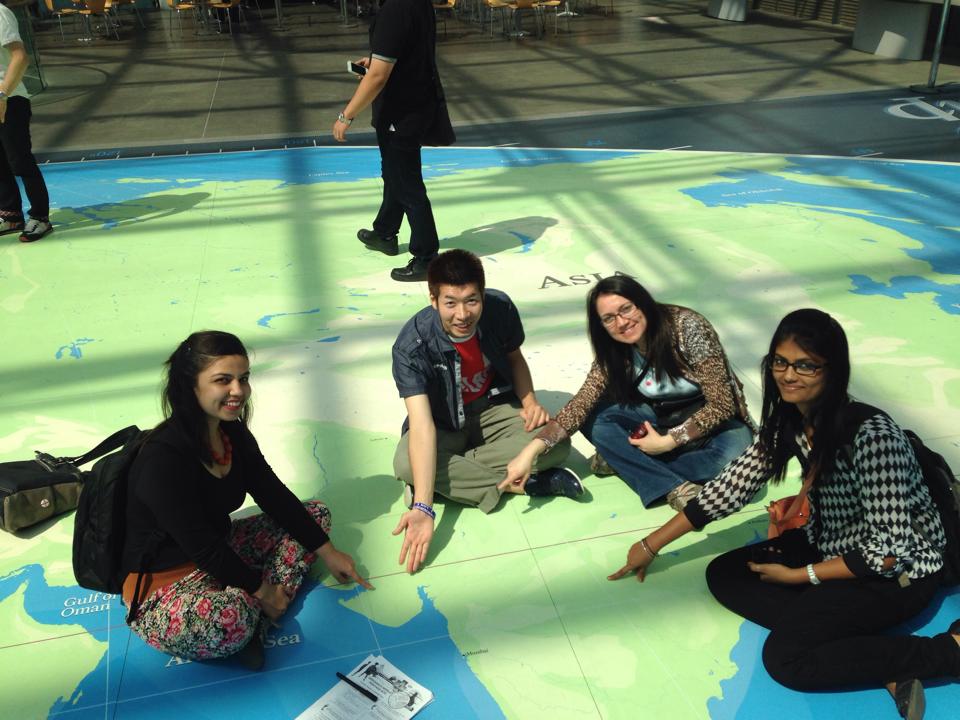

プリセッショナルの時に、グリニッジに校外研修に一緒に行ったクラスメイトたち

■海外の大学はレポートが大変?その理由とは?

–英語力の点も含め、イギリスの大学の授業はどのようなものなのですか?

僕が感じた日本との大きな違いは「生徒が参加型」という所でした。

日本のスタイルだと、「生徒が聞く一方になる事」が多いと思うのですが、向こうでは生徒が「わからなければ質問をする」「こうだと思ったら自分の意見を言う」というのがしっかりしている感じがしました。

–なるほど、日本人だと向こうのスタイルに対応するのが難しそうなのですが、大志さんはいかがでしたか?

プリセッショナル時代の仲間たち

やはり、僕も終始苦労してしまいました。ディプロマの時にもそうだったのですが、周りがガンガンしゃべっている所に入っていくのに、引け目というか、「カルチャーショック」のようなものを感じる事が多くて。

–やはり、大変なのですね。

はい、先生や生徒が言っている事はもちろん100%わかるわけではないですし、自分の英語力だと発言するのも不安でした。

–日本語でも引け目を感じるのに、英語ですからね。

トラファルガースクエアで行われたジャパン祭り

はい、ただ、大学院に入って、ある程度英語力がついてくると「あれ、実はみんなそこまで立派な事ばかり言ってるわけじゃないじゃん。」という事に気づけるようになりました。

もちろん、すごい事を言っている人もいるのですが、時には的外れな事を言っている人もいて。でも、そういう的外れな事を言っている人も、先生や他の生徒からフィードバックをもらえたりするので、「あっ、やっぱ、言ったもん勝ちなのだなぁ。」と感じました。

–そういう環境にいると知識だけではなく、積極性がつきそうですね!レポートが大変と聞くのですがいかがでしたか?

はい、それは評判通り大変でした(汗)

僕のコースは、試験がない代わりに課題でレポートがあって、それがめちゃくちゃ重かったです。。1個の履修単位に対するレポートが40ページくらいあってえげつなかったです。

–しかも、英語で書くのはさらに大変そうですよね(汗)

はい、読むのは、「最悪、序章と結論だけ読む」というような妥協はできたのですが、レポートは書く文字数が決まっているので、そうはいきませんでした(汗)

–なるほど、レポートは40ページくらいとの事でしたが、文字数にするとどのくらいでしたか?

オックスフォード大学に行った時の写真。ロンドンからバスで2時間ほどで行けるそうです。

僕のコースでは基本的に5000ワードでした。5000ワードですので、5000文字ではなく5000単語です。

ただ、大変だったのは、書く事よりも調べる事でした。エッセイの場合は、例えば「カンボジアに行って調査する」のような事が難しいので、基本的に他の論文を読んで「ドクターAがこう言っている」というような引用をするんですね。

ですので、結局、レポートを書くためにはたくさんの論文を読まなければいけなくて。。

–読んだり、書いたりばかりですね(汗)文献探しは図書館で本を探したのですか?

僕の場合はインターネットが多かったです。Google Scholar(グーグルスカラ)という論文検索サービスを使って調べたり、大学が持っているデータベースに生徒は無料でアクセスできるのでそれを使ったりしました。

–そういう環境がしっかりと整っているのですね。でも、たった1年でそれだけやるのって大変そうですね。

レポート執筆の際に使っていたGoogleスカラ

はい、すごく大変でした(汗)

例えば、秋に2つの授業が終わって、2月と3月にそれぞれのレポートの締め切りがありました。でも、レポートを書いている最中の1月には春タームが始まっているので、その時は、「レポート書きながら、春の授業の課題が毎週出る」という大変な事になってしまっていて。。

そして、5月に授業や課題の提出も一通り終えたら、その後には修士論文が本格的に始まるので、修論漬けになります。

–修士論文は、どのようなもの書かれたのですか?

僕が選んだテーマは「カンボジアの初等教育の退学について」でした。例えば、現地に学校を作っても、小学生を続けられない子どもは多くいるので、それについてです。

–「なぜ、続けられないか」という事情についてですか?

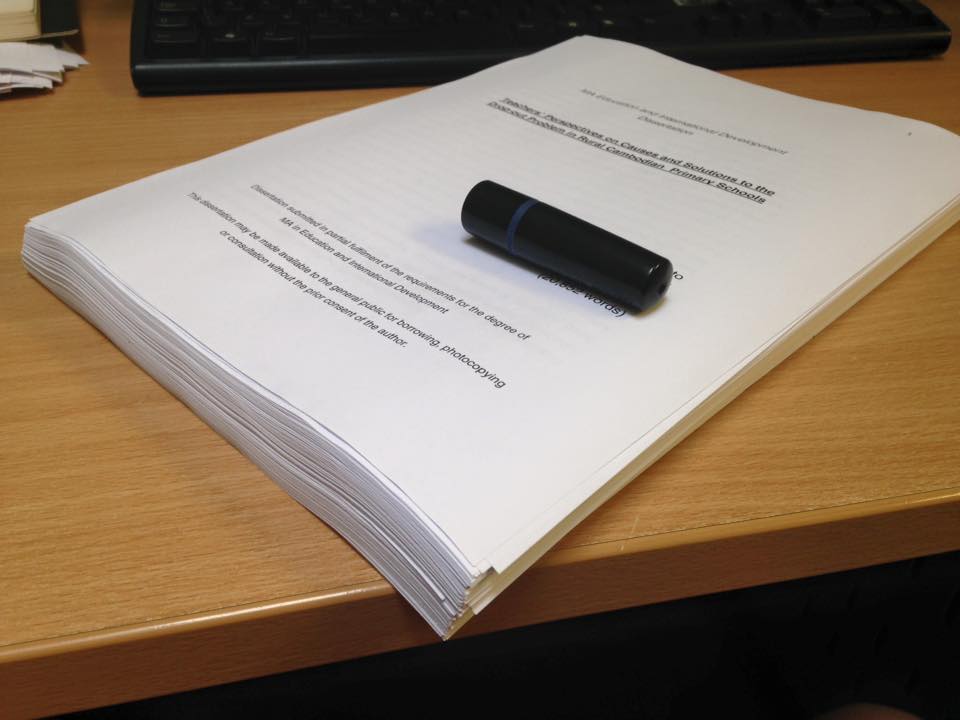

執筆した修士論文

「小学校を卒業できない」という問題自体について、都市部では比較的改善が進んでいますので、僕の場合は「山奥の国境沿いの地域」にフォーカスし、現地に行って実情や、また対策などをリサーチしました。

–なるほど、イギリスからカンボジアに飛ばれたのですね!

フィールドワークで訪れたカンボジアにて、子ども達と

はい、これが「フィールドワーク」と呼ばれるものです。僕は、カンボジアでしたが、イギリスからはアフリカも近いので、僕の友人は「タンザニア、ケニア、カメルーン」のような国に行っていましたよ。

僕は、その後にイギリスに戻って論文を提出したのですが、極端な話、授業が終わればイギリスにいなくていいので、帰国して自分の国で論文を書いて郵送する人もいました。

–なるほど、授業を終えたら帰国してもいいのですね!フィールドワークの地域によっては直接日本に帰った方がいいかもですね!

■社会人になると、「勉強漬けになる事」が難しいじゃないですか。それができたので、すごく楽しかったです!

取材後の大志さん。この時はまだ修士論文が通るかどうかの審査待ちでした。

–2年間に渡るお話を聞かせていただいたのですが、やはりイギリスの大学院生活はいかがでしたか?

はい、すごく楽しかったです!

–おぉ、力強いですね!なぜそう感じますか?

もちろん、学校は大変だったのですが、すごく実り多い2年間でした。やはり、英語力も含めて自分が「知りたいな、学びたいな」と思っていたのが身に付いたのが大きかったです。

–学びたい欲求が全力で満たされていたのですね!

フィールドワークでの学校インタビューの時に撮影。大志さんが「一番お気に入りの写真」と紹介してくれました。

はい、社会人になると、「勉強漬けになる事」が難しいじゃないですか。

ない物ねだりみたいになってしまうのですが、会社員をやっている時に、とにかく「将来につながることを勉強したい。」と思っていたので、それができた2年間はとても楽しかったです。

お金も年数もかけてイギリスに行ったので「絶対に後悔はしたくないな。」という気持ちも、留学生活を充実させるのを後押ししてくれたと思います。

–好きな勉強をし続けられる環境は確かにうらやましいです。

後は、「教育」をテーマとしたネットワークが世界中でできたのも僕の中では大きかったです。

もちろんロンドン生活やパブ文化とかも楽しかったですし、この留学は「今後の人生の土台作り」だと思っているので、今後にしっかりとつなげていきたいと思います。

–大志さんのお話を伺っていると、目標を持って留学をする事の大切さが強く伝わってきます!大志さん、今日はありがとうございました!これからの活躍も期待してますね!